女性の労働問題

日本労働弁護団では、プロジェクトチーム(女性PT)を設置し、女性の労働問題にも取り組んでいます。

働く女性のホットライン

03-3251-5363

曜日:第2・4水曜日

(※祝日・8月第2水曜はお休み)

時間:15時~17時

対象:女性の方

セクハラ・マタハラなど女性特有の問題に関する女性専用の無料電話相談を行っています。

必ず女性の弁護士が対応します。ご相談内容に関する秘密は厳守します。一人で悩まず、ご相談ください。

働く女性の労働問題Q&A

1セクハラに関する相談

Q1.上司が不倫関係を迫ってきて困っています。 会社の相談窓口に相談したのですが、「プライベートなことだから対応できない。」と言われてしまいました。これはセクハラではないのでしょうか。会社には対応してもらえないのでしょうか。私はどうすればいいでしょうか。

A.

上司の行為はセクハラにあたります。会社の対応はセクハラ防止措置義務に違反します。

1人で悩まずに、弁護士に相談してください。下記の「女性弁護士による働く女性のためのホットライン」は女性弁護士が対応いたします。各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)や労働組合に相談することも考えられます。

【解説】

セクハラとは「相手の意に反する性的言動」です(男女雇用機会均等法11条1項)。性的言動に対する受け止め方は、男女差、個人差がありますが、不必要に身体に触ったりするのはもちろん、言葉だけでも、受け止める側が不快と感じる性的言動はセクハラと言えるでしょう。

職場の外であっても、業務と密接に関連する場所で、職場での上下関係を利用して行われた性的言動はセクハラと言えます。プライベートな男女関係だとして事業主が対応しなくてよい問題ではありません。

今回の場合は、意に反して上司から不倫関係を迫られているので、セクハラに当たります。

事業主には、セクハラによって職場環境が害されないよう、必要な体制作りや措置を講じる義務があります(男女雇用機会均等法11条1項)。具体的には、セクハラの相談に応じ事実関係を迅速かつ適切に確認する義務、セクハラの事実が確認された場合には速やかに被害者に対する配慮のための措置や、行為者に対する措置を適正に行う義務等があります。

今回の場合は、相談窓口に相談したにもかかわらず、会社が適切な対応をしていないので、措置義務に違反します。

各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)や弁護士、労働組合に相談し、会社に対し措置義務の履行を促すことが考えられます。

もし会社がきちんと対応しない場合は、セクハラの行為者に対してだけでなく、会社に対しても慰謝料請求することも考えられます。

Q2.オフィスに一人で残業をしていたら、先輩が外回りから戻ってきて、無理やりキスをされたり体を触られました。私は、先輩がしたことを会社に報告しました。会社からその先輩に話を聞いたところ、事実関係を認めたそうです。私は、職場にその先輩がいると思うと体調を崩してしまい、出勤することができなくなってしまいました。今の仕事内容は好きなので、先輩に異動してもらいたいのですが、会社に求めることができるでしょうか。

A.

セクハラ防止措置義務の内容として、セクハラの事実が確認された場合には、会社は被害者と行為者を引き離すための配置転換等の措置を講ずることを求められています

【解説】

セクハラ防止指針(事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)は、事業主に対し、セクハラの事実が確認できた場合には、行為者及び被害者に対する適正な措置を義務付けており、その例として、被害者と行為者を引き離すための配置転換をあげています。

小規模な会社で配置転換先がない場合などは、このような措置を取ることが難しい場合もありますが、まずは会社に申し出ましょう。

会社が応じてくれない場合には、各都道府県労働局の雇用環境調整・均等部(室)や弁護士、労働組合に相談し、会社に対して職場復帰をするための環境調整を求めることが考えられます。

Q3.上司から食事に誘われて行ったところ、性的な関係を求められ、拒否できずに応じてしまいました。 後日、「あれはセクハラです」と抗議したところ、「君が同意したんだから、あとから言われても困る。」と言われました。拒否できなかったというだけで、セクハラではないと主張できなくなってしまうのでしょうか。

A.

セクハラの被害者は、明確に拒否できなかったり、迎合的な行動を取ってしまう人も多いものです。それだけで同意があった(セクハラではない)ということにはなりません。

【解説】

セクハラは、職場の上下関係を背景にして嫌と言えない関係で行われることが多いので、明確に拒否できない人も多いです。

そのために行為者からは同意があった(セクハラではない)と反論されることがあります。

しかし、拒否できなかったからといって同意があったことにはなりません。

最高裁判決でも、被害者が内心で著しい不快感や嫌悪感等を抱きながらも、人間関係の悪化等を懸念して、加害者に対する抗議・抵抗や会社に対する被害深刻を差し控えたり躊躇したりすることが少なくないと指摘されています。

また、男女雇用機会均等法の施行通達において、「被害者が行為者に対して迎合的な言動を行っていたとしても、その事実が必ずしもセクハラを受けたことを単純に否定する理由にはならないことに留意すること」とされています。

1人で悩まずに、弁護士に相談してください。下記の「女性弁護士による働く女性のためのホットライン」は女性弁護士が対応しますので、何でも話してください。

Q4.上司からの執拗なセクハラで精神的に追い詰められて、うつ病と診断され会社を辞めました。今も精神科を受診していて、転職もできません。こんなことになったのはセクハラのせいなのに、このまま泣き寝入りしたくありません。会社を辞めた後でもできることはありますか。

A.

会社を辞めた後でも、セクハラ行為者や会社を訴えることはできます。

また、労災を申請し、認められる場合もあります。

【解説】

会社を辞めた後でも、セクハラ行為者や会社を訴えることはできます。ただし、消滅時効がありますので、なるべく早めに弁護士に相談してください。

また、セクハラが原因で精神疾患に罹患した場合は、労災と認められる場合もあります。労災が認められれば医療費や休業補償などは労災保険から支給されます。これらも時効がありますので、なるべく早めに弁護士に相談してください。

【資料】

セクハラ防止指針

男女雇用機会均等法施行通達

セクハラ労災認定基準・厚労省パンフレット

2パワハラに関する相談

Q1.私は、今度、営業職に配属になりましたが、私の上司になった人物は、日々「お前は馬鹿か。無能だな。」といった発言を繰り返し、掃除と草むしりを私の担当に割り当てました。このような上司の行動はパワハラにあたるのでしょうか。会社に対応を求めることはできるでしょうか。

A.

上司の行動はパワハラにあたりえます。会社の相談窓口に相談し、適切な対処を求めましょう。

労働組合や弁護士に相談し、会社に対し措置義務の履行を促すことも考えられます。

【解説】

セクハラやマタハラと同様に、パワハラについても、防止措置をとることが事業主の義務になりました(労働総合施策推進法)。

同法は、職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものと定義しています。

今回の発言及び指示は、これに該当する可能性が高いと思われます。会社の相談窓口に相談し、適切な対処を求めましょう。

事業主のパワハラ防止措置として、会社は、職場のパワハラについての相談の申出があった場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認する義務があります。そして、パワハラの事実が確認できた場合は、速やかに被害者に対する配慮のための措置や行為者に対する措置を適正に行うこと、再発防止措置を講ずることが義務付けられています。なお、労働者がパワハラの相談を行ったことを理由に事業主が不利益な取り扱いをすることは禁止されています。

また、会社に労働組合がある場合には、労働組合で団体交渉を行い、同様の要求をすることも考えられます。外部の労働組合に相談することも可能です。

Q2.紛争解決の方法としては、他にどのような方法がありますか?

A.

上記以外には、都道府県労働局長による助言・指導や調停による紛争解決援助制度を利用することができます。

裁判所を利用する手続きとしては、損害賠償請求の労働審判や訴訟等があります。

Q3.パワハラを理由に、行為者や会社を訴えて損害賠償を請求する場合には、どのような準備が必要となりますか?

A.

可能な限りの証拠の確保をお願いします。

【解説】

パワハラを理由として行為者や会社に対して損害賠償請求をする場合、重要となるのは、パワハラを受けた証拠の収集です。いつ、誰から、どのような行為を受けたのかを証明できる証拠の確保をお願いいたします。

暴言や不当な叱責等がメールで行われた場合は、当該メールのデータやプリントアウト等を保存してください。暴言や不当な叱責等が、口頭で、継続して行われる場合は、録音を取ることも有効です。

上司や同僚から暴力を受けた場合は、すぐに病院に行って診断を受け、受傷が上司や同僚の暴力によるものであることを記録に残してもらいましょう。

精神疾患等で受診した際に話した内容(カルテの記載)や、外部の相談機関への相談記録も証拠になります。

上司や会社のハラスメント窓口に相談した内容及びそれに対する対応も記録を残しておきましょう。

毎日の職場での状況を記した手帳、業務日誌、日記、家族や友人に相談したメール等も証拠となります。パワハラを受けたらその都度、日付、時間、場所などを特定し、行為の内容等をなるべく特定し具体的に記載することが重要です。

3マタハラに関する相談

Q1.出産のため、上司に産前産後休暇の取得を申請しました。その後、同僚数人に「なぜ、あなたのフォローをしなければいけないんだ。」「出産したら辞めるんだよね?」等と言われ、職場に居づらい雰囲気になっています。これはマタハラではないでしょうか。どうしたら良いでしょうか。

A.

同僚の言動はマタハラにあたりえます。

会社の相談窓口に相談しましょう。

また、各都道府県労働局の雇用環境調整・均等部(室)や弁護士、労働組合に相談し、会社に対して措置義務の履行を求めることも考えられます。

Q2.私は1年半前に入社し、1年契約を1回更新しました。雇用契約書には、契約更新の上限が5年とされています。妊娠したことがわかり、上司に育休の取得を申し出たところ、上司から「うちの会社では契約社員の育休制度がない。」と言われてしまいました。私は育休をとることができないのでしょうか。

A.

育休は法律上取得できる制度です。有期雇用契約であっても、「子が1歳6か月になるまでに労働契約の期間が満了することが明らかでない」との要件を満たしており、育児休業をとることができます。

【解説】

令和4年4月1日施行の改正育児休業法で、有期雇用契約の方がさらに育児休業を取得しやすくなりました。

子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の 契約)の期間が満了することが明らかでない有期雇用労働者は、原則的に育児休暇を取得することができます(ただし、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、労使協定で除外されていることがあります)。

本件では、子が1歳6か月に達する日までに契約更新の上限の5年に達しませんので、「子が1歳6か月になるまでに労働契約の期間が満了することが明らかでない」との要件を満たし、育児休業を取得することができます。

Q3.育休の取得を申し出たところ、上司から「うちの会社は小さいから、こんなに長い間休まれると困るよ。」と言われ、何度も退職するように説得された挙句、退職届を早く書けと言われました。確かに、人員の余裕がない職場でいつもギリギリのところで業務を回していましたので、更に数か月休んでしまうのは心苦しいのですが、辞めなければいけないのでしょうか。

A.

辞める必要はありません。各都道府県労働局の雇用環境調整・均等部(室)や弁護士、労働組合に相談しましょう。

【解説】

産休(産前産後休暇)・育休(育児休業)の取得は、企業の規模に関わらず法律上認められている権利です(産休について労働基準法65条、育休について育児介護休業法5条)。会社を辞める必要はありません。

むしろ、産休・育休の取得を理由とした退職強要は違法であり、解雇された場合には当該解雇は無効となります(雇用機会均等法9条3項、育児介護休業法10条)。辞めない旨を伝えても、なお雇用主の対応が変わらないようであれば、各都道府県労働局の雇用環境調整・均等部(室)や労働組合、弁護士にご相談ください。

Q4.出産後半年で職場に復帰しました。残業は控えたいと考え、その旨を申し出ましたが、上司は、「うちの会社にはそういうのないから。子どもが小さいからと言って特別扱いは許されないよ。」と言って認めてくれません。

A.

法律上、残業の免除を請求できます。

【解説】

労働基準法66条2項で、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性は、残業や休日労働の免除を請求することができるとされています。これは強行法規といって、労働契約の内容を規制するものなので、会社に特別な定めがなくとも請求することができます。

また、労使協定があれば、お子さんが3歳になるまで、残業や休日労働の免除を請求できます(育児介護休業法第16条の8第1項)。

残業の免除以外にも、妊娠・出産・育児に関して、様々な権利や制度が存在します。東京都産業労働局発行の「働く女性と労働法」に詳しいので、ぜひご参照ください(フリーダウンロードできます→2025年版 働く女性と労働法 | 発行物 | TOKYOはたらくネット)。

4有期契約に関する相談

Q1.1年毎に契約更新をしながら長年同じ職場で働いています。最近は同僚が雇止めに遭うこともあり心配です。私の方から会社に対して、期限のない契約に変えるように法律上請求できるようになったと聞きましたが、それはどのようなことですか。私も請求できるのでしょうか。

A.

原則として、有期契約で5年以上働いていれば、期間の定めのない契約に転換するよう請求することができます(労働契約法18条、無期転換権)。

【解説】

原則として、同一の使用者との間で有期雇用契約が繰り返し更新されて通算して5年を超える場合、労働者の申し込みにより、期間の定めのない契約に転換することができます(労働契約法18条)。詳しい条件については、弁護士にご相談ください。

なお、有期雇用契約とは、期間の定めのある労働契約のことで、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員など、職場での呼び方は関係がありません。

Q2.有期雇用契約の社員で、何度も契約の更新を重ねて勤務してきましたが、突然、今回は更新をしないと言われ、そのまま職を失ってしまいました。長年同じ職場で働き、正社員と同じ仕事も負担してきましたが、仕方がないのでしょうか。

A.

雇用継続できることがあります。弁護士にご相談ください。

【解説】

有期雇用契約が契約更新もなく、期間満了で終了することを、「雇い止め」といいます。

契約の更新が何度もくり返されている場合や、更新を期待して当然というような場合には、労働契約法19条により、雇い止めが無効となる場合もありますので、弁護士にご相談ください。

Q3.契約社員で契約の更新をして長年働いています。有給休暇をとることはできないのでしょうか。

A.

契約社員も有給休暇を取得できます。

【解説】

法律上、労働契約の期間の定めがあるかないかにかかわらず、勤続年数に応じて取得することができます(労働基準法39条)。つまり法律上は、6か月継続して勤務していれば、正社員と同様の年次有給休暇が取得できます。

短期の有期契約であっても、更新している場合には、通算して6か月継続して勤務していれば同様です。

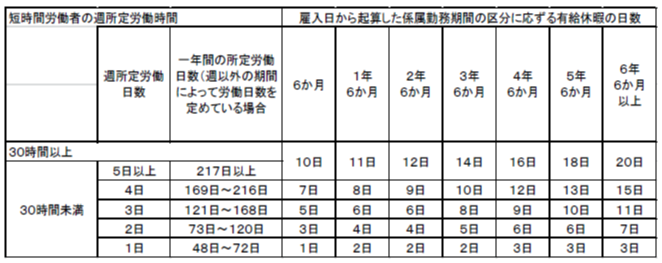

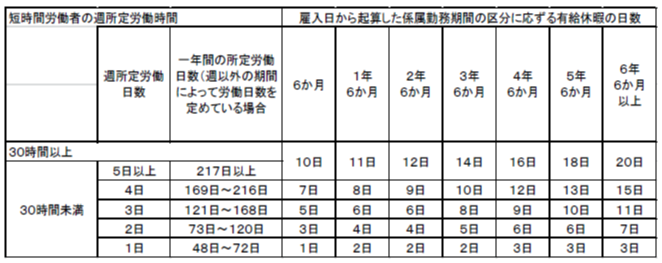

ただし、週当たりの勤務時間が短い場合には、取得可能日数は比例して短くなります。詳細はA5-1の表を参照してください。

Q4.有期契約期間の更新を重ねて働いています。仕事の内容も正社員の人と全く同じです。しかし、正社員の人とは待遇の違うことが多く、私には通勤手当も支給されません。同じ仕事をしているのに、割り切れない気持ちです。正社員の人とは雇用契約が違うのだから仕方がないのでしょうか。

A.

有期であることを理由とする差別的取扱いや不合理な格差は禁止されています。

【解説】

有期契約であっても、仕事内容や異動等の範囲が正社員と全く同じ場合には、有期契約であることを理由に労働条件に差をつけることは、差別的取扱いとして禁止されています(パート有期労働法9条)。

また、全く同じと言えない場合でも、仕事内容や異動等の範囲、その他の事情を総合考慮して、正社員との労働条件の違いが不合理と言える場合には、損害賠償等の請求ができます(パート有期労働法8条)。

この場合の労働条件とは、労働者に対する一切の待遇をいい、たとえば、通勤手当、食堂の利用、安全管理等も含まれます。

5パート労働に関する相談

Q1.私は週に5日、午前11時から午後3時まで働いています。休みを取りたいのですが、支店長から「パートには有給なんてないよ」と言われました。パートには有給休暇がないのですか。

A.

パート労働者も有給休暇を取得できます。

【解説】

6か月間継続勤務し、決められた労働日数の8割以上出勤すれば、有給休暇が与えられます。6か月よりも短い期間の労働契約である場合、例えば1回の労働契約期間が3か月であったとしても、契約を更新して通算6か月以上継続して働くようになった場合には同様です。短時間労働者(法律上、いわゆるパートタイマーのように、1週間の所定労働時間が、同じ使用者に雇用されている正社員の労働者より短い労働時間内で労働している労働者を、「短時間労働者」と呼んでいます。)も、週30時間以上、週5日以上勤務している場合には、正社員と同じ日数の有給休暇が保障されます。週30時間未満のときは労働時間に比例して付与されます(労働基準法39条、労働基準法施行規則24条の3)。

Q2.支店長と些細なことで喧嘩になり、突然「明日から来なくていい。クビだ。パートはいつでも自由に解雇できるんだよ」と言われました。私は解雇を争うことはできないのでしょうか。

A.

短時間労働者だからといって、自由に解雇できるということはありません。正社員と同様、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、解雇は無効です(労働契約法16条)。さらに、期間の定めのある労働契約を結んでいる場合には、「やむを得ない事由がある場合でなければ」、契約期間の途中で解雇することは許されない(解雇は無効)とされています(労働契約法17条)。早急に弁護士に相談されることをお勧めします。

Q3.仕事中にケガをしてしまいました。パート社員も労災の対象になるのでしょうか。

A.

短時間労働者も当然に労災保険の給付対象者になります。まずは使用者に労災申請をするように頼みましょう。使用者が労災申請をしてくれない場合、労働基準監督署に相談に行きましょう。

Q4.パート社員でも、失業手当を受給することできますか。

A.

受給することができる場合があります。

【解説】

短時間労働者でも、①週の所定労働時間が20時間以上であること、②31日以上引き続き雇用されることが見込まれること、の2つの条件を満たせば、雇用主は雇用保険に加入させる義務があります(雇用保険法6条1号・2号。ただし上記①・②の条件を満たしていても、雇用保険法の定める日雇労働者や季節労働者などは除外されます。)。

雇用保険に加入していれば、要件を満たせば失業手当を受給できます。

もっとも、雇用主が雇用保険の被保険者資格を有する短時間労働者を雇用保険に加入させる義務を怠っている場合があります。そのような場合は、速やかに、雇用主に雇用保険加入を申し入れしましょう。一定期間遡って雇用保険に加入することが出来る場合があります。なお、遡及加入にあたっては雇用保険料の労働者負担分を支払う必要があります。

雇用保険に加入しているのか雇用主が教えてくれない、雇用保険に加入する手続きを取ってくれないといった場合には、まずは、公共職業安定所(ハローワーク)に相談しましょう。被保険者又は被保険者であった者は、いつでも公共職業安定所長に対して被保険者資格の取得の確認を請求することができるとされており(雇用保険法8条)、資格取得が確認された場合には資格取得等確認通知書と被保険者証が交付されます。

6派遣労働者に関する相談

Q1.派遣社員だと、産休・育休を取得することはできないのでしょうか。

A.

取得できます。

【解説】

産休(産前産後休暇)は、働いていれば誰でも取得することができます(労働基準法65条)。

また、育休については、派遣会社と期限の定めなく雇用契約を締結していれば当然に取得できますし、有期契約であっても、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であれば(子が1歳6ヶ月に達するまでに労働契約期間が満了しかつ更新されないことが明らかである者を除く)、派遣社員であっても取得することができます(育児・介護休業法5条1項但書)。

Q2.派遣元に妊娠の報告をしたところ、派遣元に解雇されてしまいました。仕方ないのでしょうか。

A.

妊娠を理由とした解雇は法律で禁止されています。弁護士や労働組合に相談してください。

【解説】

女性労働者の妊娠、出産、産休の請求を理由にした解雇や不利益取扱いは、法律で禁止されています(男女雇用機会均等法9条3項)。育児休業の請求を理由とした解雇も同様です(育児・介護休業法10条)。

派遣元に協議を申し入れ、解決できなければ、都道府県雇用機会均等室や弁護士、労働組合に相談してみてください。

Q3.私は、派遣社員ですが、派遣先の正社員と同じ時間勤務しています。仕事内容も、正社員と同じ仕事をしています。しかし、派遣先の正社員には実費分の交通費が支払われているのに、私には支払われていません。支払ってもらうことはできないでしょうか。

A.

支払わさせることができる可能性があります。

【解説】

派遣法は、派遣元に対して、派遣労働者の「基本給、賞与その他の待遇のそれぞれ」について、派遣先で雇用されている「通常の労働者」との間で「不合理と認められる相違を設けてはならない」旨規定しています(派遣法30条の3第1項)。

厚労省は、この規定の運用について、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年厚労省告示第430号)」を定めています。この中で、ご質問の「交通費」すなわち通勤手当については、「派遣元事業主は、派遣労働者にも、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の通勤手当及び出張旅費を支給しなければならない。」としています(指針第4、3(7))。

待遇の設定に当たっては様々な要素が考慮されますが、今回のケースの相違は不合理であると認められる可能性が高いです。

なお、ご自身の労働条件と比較すべき派遣先の「通常の労働者」の待遇が分からない場合、派遣元に対して、待遇の相違の内容及び理由について説明を求めることができます(派遣法31条の2第4項)。この規定を活用して、派遣元と交渉することが考えられます。

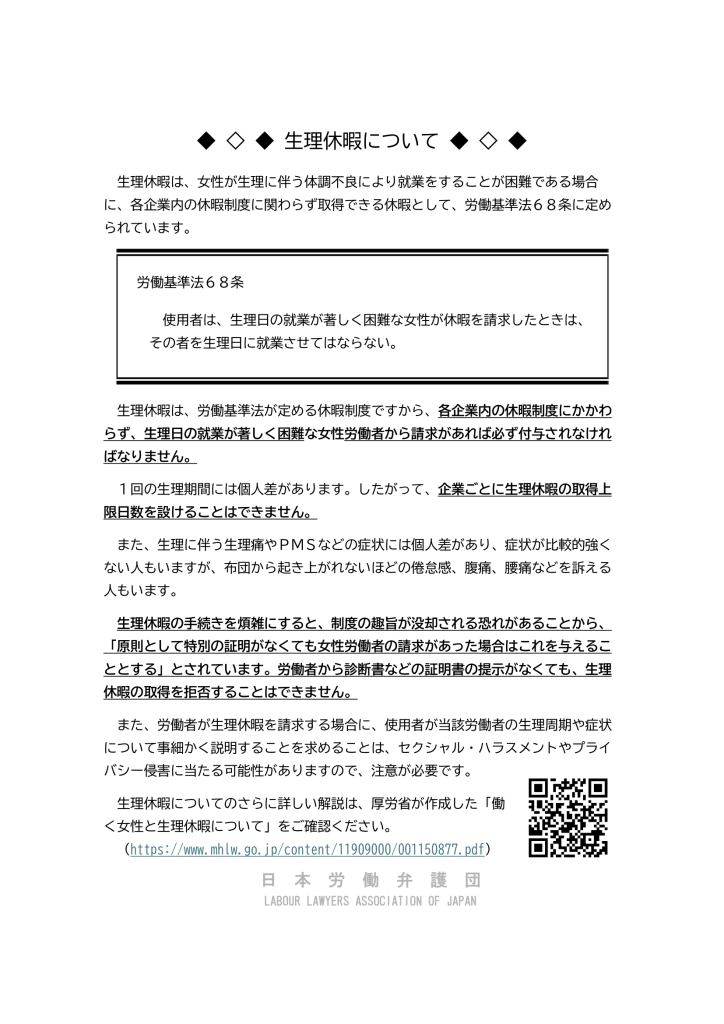

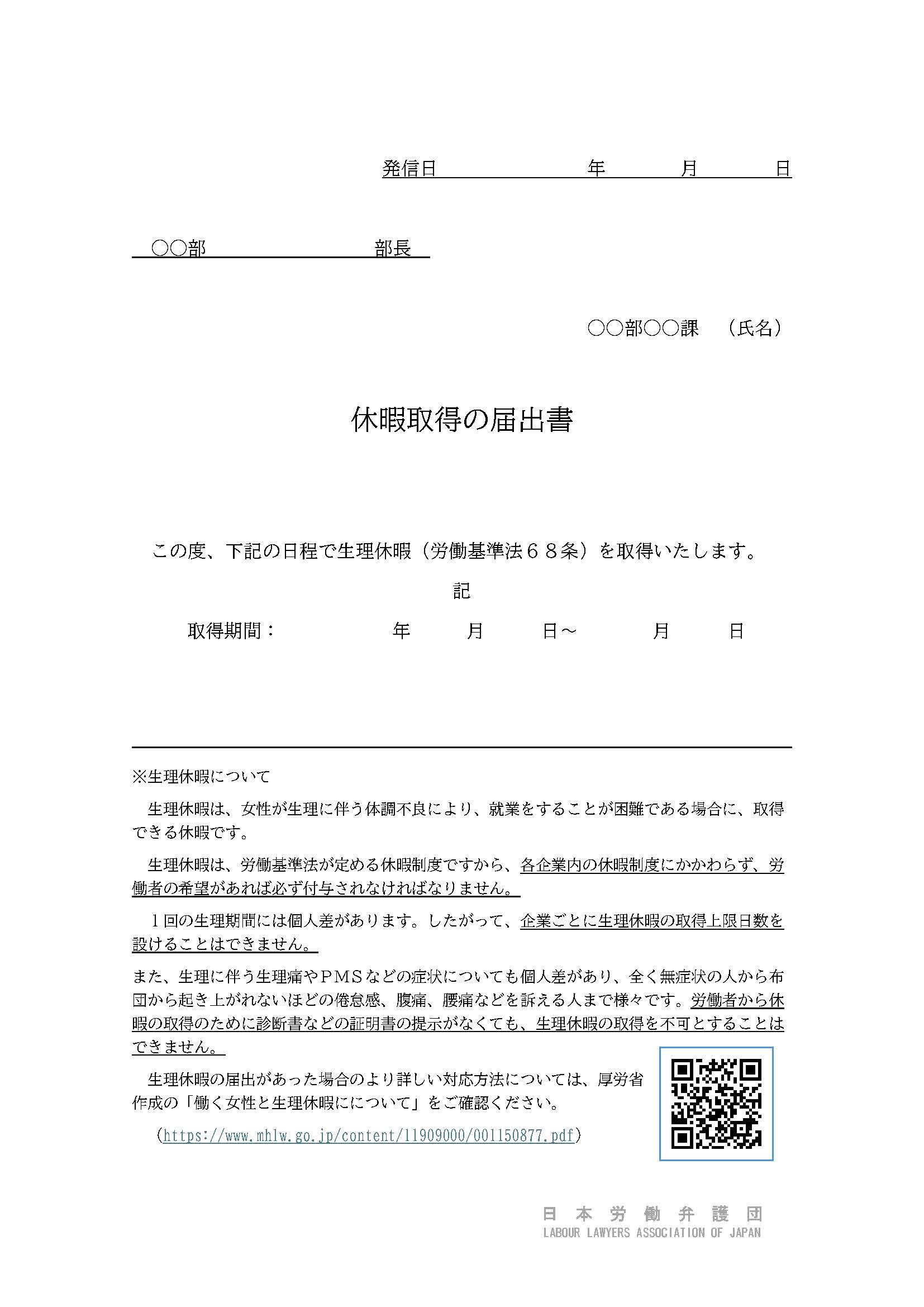

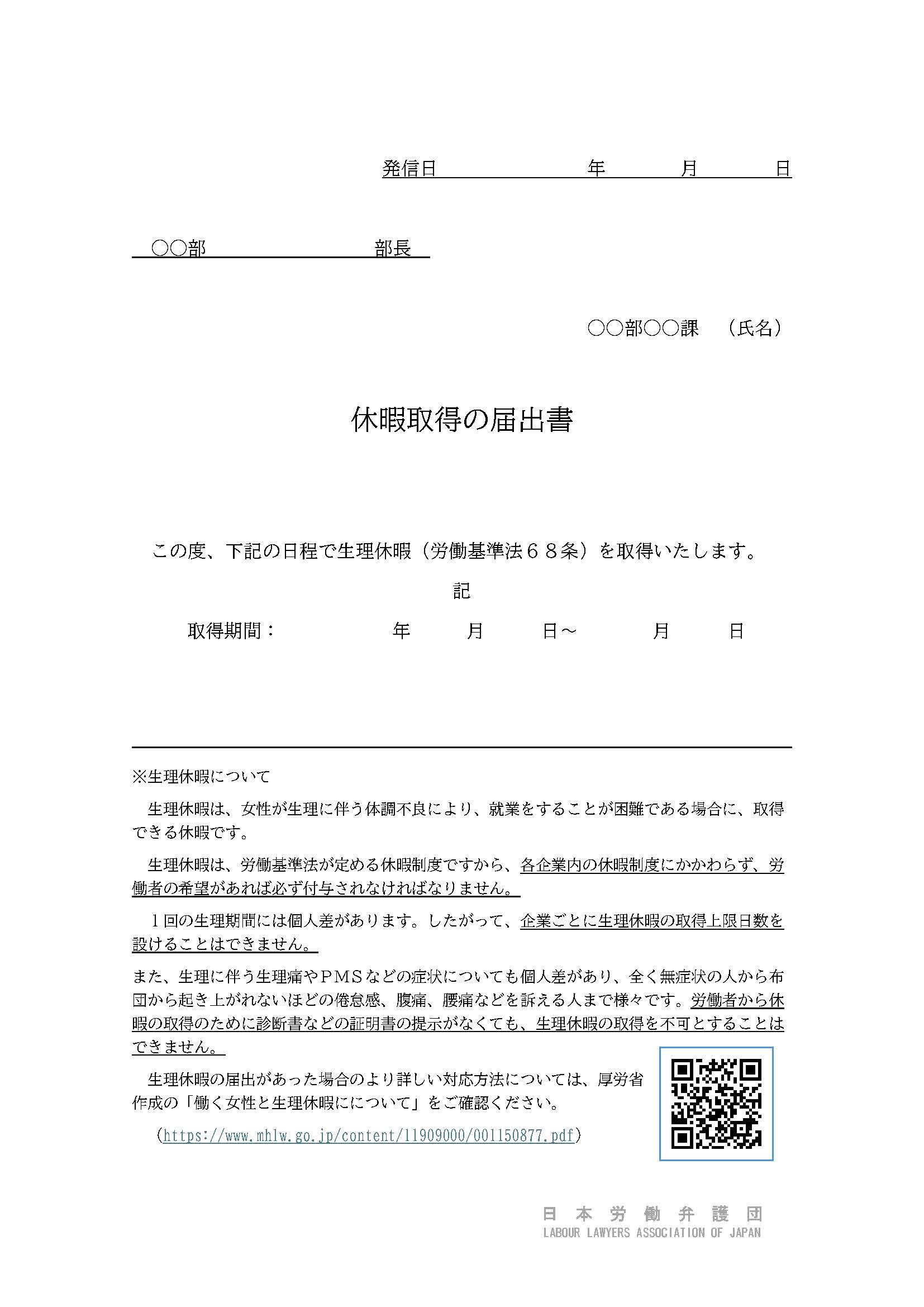

働く女性の生理休暇について

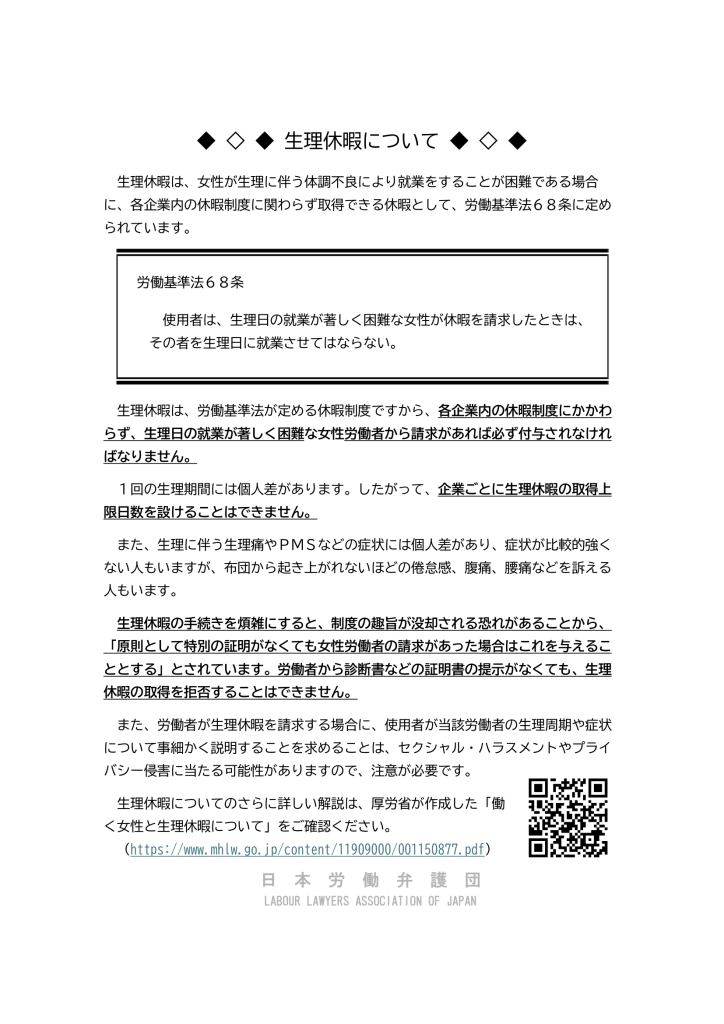

生理休暇は、女性が生理に伴う体調不良により就業をすることが困難である場合に、各企業内の休暇制度に関わらず取得できる休暇として、労働基準法68条に定められています。生理休暇は、労働基準法が定める休暇制度ですから、各企業内の休暇制度にかかわらず、生理日の就業が著しく困難な女性労働者から請求があれば必ず付与されなければなりません。

しかし、「男性上司に生理休暇の申請を言いだしづらい…」「申請しても、生理休暇について理解してもらえるか不安…」と言った悩みを抱える方も多いと思います。

そこで、生理休暇の取得をスムーズに行えるよう、すぐに使える届出書や生理休暇についての理解を促進する資料を作成しました!ぜひあなたの職場で活用してみてください!

(225KB)

(225KB)  (188KB)

(188KB)

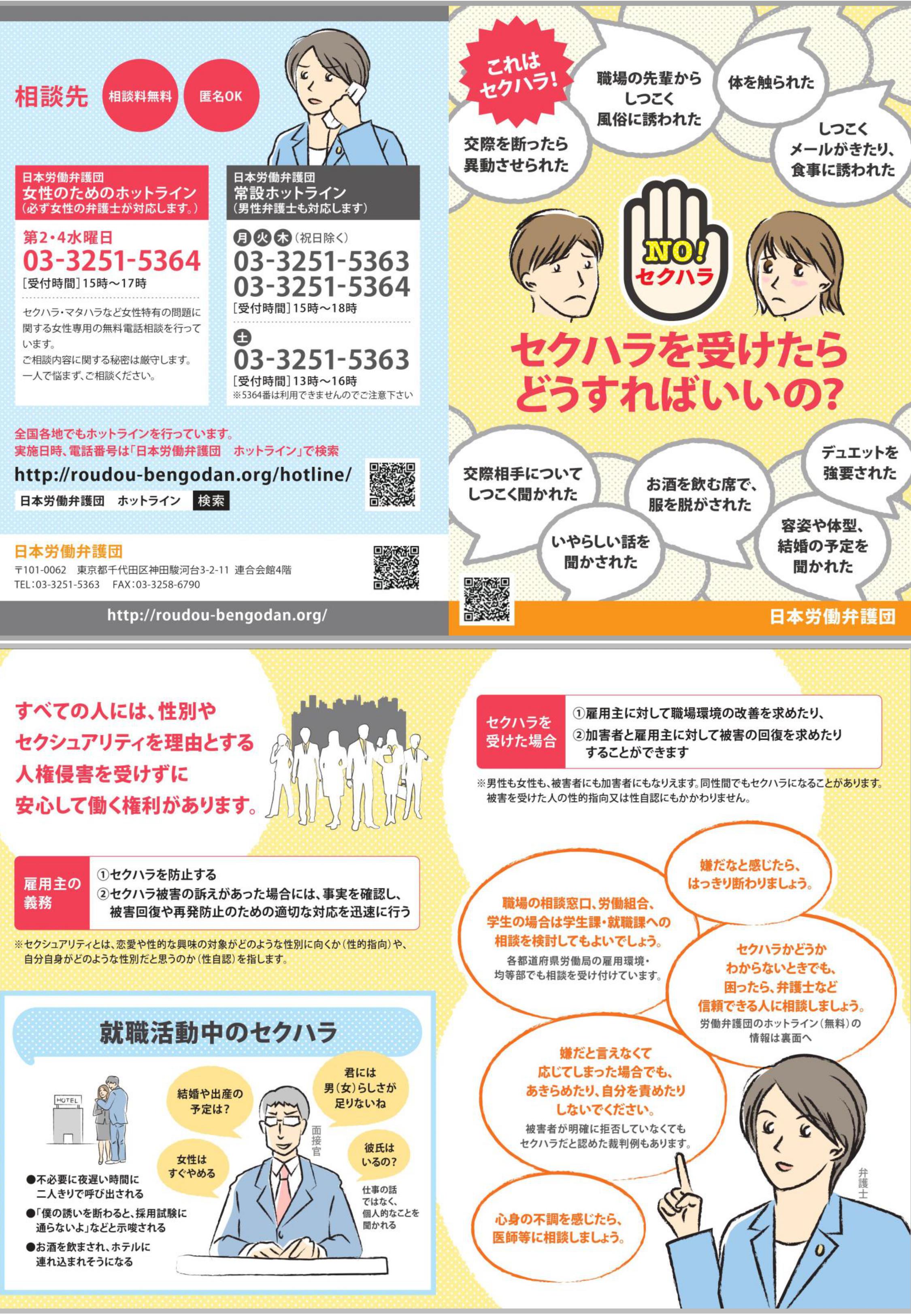

セクハラ対策相談リーフレット

リーフレット

「セクハラを受けたらどうすればいいの?」

就活中のセクハラに悩む学生の方や、就労してから遭遇し、悩んでいる方々などに是非目を通していただければ、と思います。

ダウンロード(DL)フリーです。是非ご活用下さい。

- 現在のところ、希望者の方に希望の(=まとまった)部数を配布(送付)する予定はありません。こちらのサイトからのDLをご利用下さいますようお願い申し上げます。

就活セクハラに関する取り組みもしています。

★過去の就活セクハラLINE相談会は、

こちら