仕事と育児・介護の両立支援の促進に関する基本法を求める意見書

2025/7/9

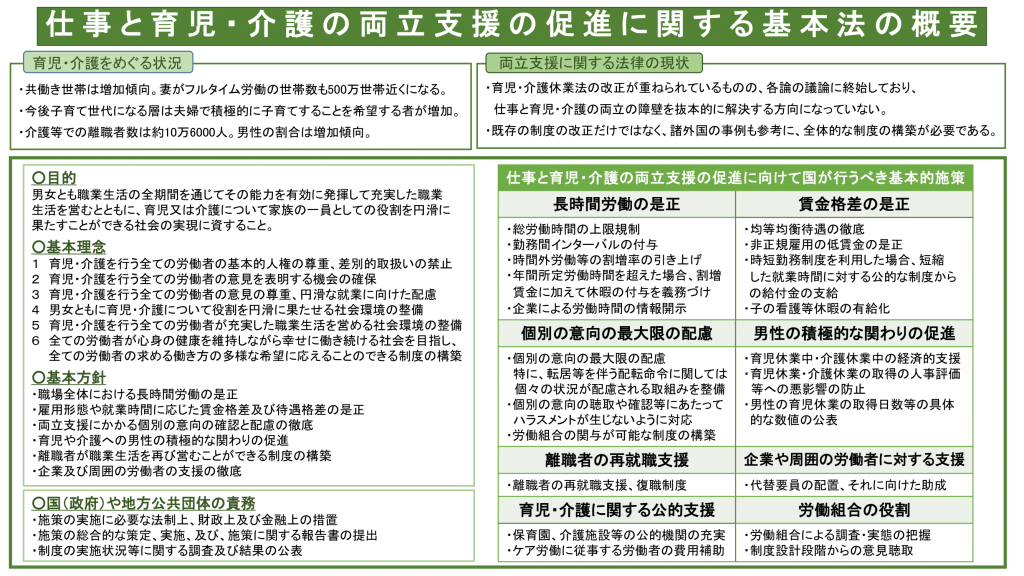

![]() (参考資料(下記画像)/151KB)

(参考資料(下記画像)/151KB) ![]() (意見書本体/728KB)

(意見書本体/728KB)

仕事と育児・介護の両立支援の促進に関する基本法を求める意見書

2025(令和7)年7月9日

日本労働弁護団

会長 井上幸夫

第1 両立支援基本法の必要性

育児介護休業法は、女性の職場進出、核家族化の進行等による家庭機能の変化、さらには少子化に伴う労働力不足の懸念等を背景に、「育児休業法」として1992(平成4)年4月1日から施行された。その後、少子化・高齢化のさらなる進行に伴い、労働者の仕事と家庭生活の両立支援の充実が求められる中、「時間外労働の制限」、「深夜業の制限」、「子の看護休暇」等の制度が追加されるといった改正がなされてきた。

近年も度重なる改正が行われており、2021(令和3)年の改正では、「産後パパ育休」の創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務づけ、育児休業の分割取得、育児休業の取得の状況の公表の義務付け等が定められ、2024(令和6)年の改正では、柔軟な働き方を実施するための措置の事業主への義務づけ、子の看護休暇制度の見直し、所定外労働の制限の対象の拡大等が定められた。

しかしながら、育児介護休業法の改正の過程を注視していくと、各制度の創設や拡充は実施されてきているものの、各論の議論に終始しており、仕事と育児・介護の両立の障壁を根本的に解決する方向に進んでいるとは言い難い。また、労働者の働き方や労働時間を見直すには、育児介護休業法という単一の法律の改正だけでは不十分であり、労働時間法制の改正も不可欠である。

そこで、日本労働弁護団は、男女とも育児・介護といった労働者の家庭責任や私生活における希望に対応しつつ、仕事やキャリア形成と両立できるようにする支援を実現していくには、「労働者の働き方」というものを全体的な視野で捉えた基本施策を打ち出すとともに、そうした基本施策の実現のために国や地方公共団体(以下「国等」とする。)、事業主、労働組合といった関係する機関・団体の責任や役割を明らかにする両立支援基本法を制定することが必要であるとして、本提言を行うものである。

育児介護休業法の改正を重ねてひとつひとつの制度の創設や拡充を進めることも重要であるが、出生率1.20という少子化の進行状況(2023〔令和5〕年時点)、高齢化率29.1%という高齢化の進行状況(2023〔令和5〕年時点)、共働き世帯の増加傾向、約10万6000人という介護離職者数(2022〔令和4〕年時点)、年間総実労働時間の増加傾向、こうした日本社会の現状を踏まえると、両立支援に向けた抜本的な改革が急務である。

第2 両立支援基本法の基本的視点

1 両立支援基本法の目的

両立支援基本法は、現行の仕事と育児・介護の両立に関する施策が必ずしも実効的なものではない現状に鑑み、仕事と育児・介護の両立に関する施策について、基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国等、事業主及び労働組合の責務等を明らかにすることを目的とするものである。

第一章 総則

(目的)

第一条

この法律は、仕事と育児・介護の両立に関する施策が必ずしも実効的なものではない現状に鑑み、仕事と育児・介護の両立に関する施策について、基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国等、事業主及び労働組合の責務等を明らかにすることにより、男女とも職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、子の養育又は家族の介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができる社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に定めるところによる。

一 育児休業

二 介護休業

三 要介護状態

四 対象家族

五 家族

2 両立支援基本法の基本理念及び基本方針

両立支援基本法は、育児介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の改正に向けた近時の議論を踏まえて、以下の内容を基本理念及び基本方針として掲げるべきである。

(基本理念)

第三条

仕事と育児・介護の両立支援は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 子の養育又は家族の介護を行う全ての労働者について、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、子の養育又は家族の介護を行っていることを理由に差別的取扱いを受けることがないようにすること。

二 子の養育又は家族の介護を行う全ての労働者について、子の養育又は家族の介護の状況や程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会が確保されること。

三 子の養育又は家族の介護を行う全ての労働者について、子の養育又は家族の介護の状況や程度に応じて、その意見が尊重され、就業を円滑に行うことができるよう配慮されること。

四 子の養育又は家族の介護に関して、性別役割分業という価値観に基づく不均衡を是正し、男女ともに子の養育又は家族の介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができる社会環境を整備すること。

五 子の養育又は家族の介護を行う全ての労働者が、職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むことができる社会環境を整備すること。

六 全ての労働者が心身の健康を維持しながら幸せに働き続けることができる社会を目指すとともに、全ての労働者の求める働き方の多様な希望に応えることのできる制度を作り上げていき、長時間労働に対応する労働者こそが企業の中核的なメンバーであり、そうでない者は周縁的なメンバーであるという考え方を変革していくこと。

(基本方針)

第四条

国等及び事業主は、次に掲げる基本方針に基づき、実効的な仕事と育児・介護の両立に関する施策並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する施策を講ずるものとする。

一 男女ともに仕事と育児・介護の両立を実現するためには、職場全体における長時間労働の是正が不可欠であることから、職場全体における長時間労働の是正に取り組むこと。

二 男女ともに仕事と育児・介護の両立を実現するためには、子の養育又は家族の介護を担う全ての労働者が不安定な状況に置かれることのないよう、雇用形態や就業時間に応じた賃金格差及び待遇格差の是正に取り組むこと。

三 男女ともに仕事と育児・介護の両立を実現するためには、両立支援にかかる個別の意向の確認と配慮の徹底を図ること。

四 男女ともに仕事と育児・介護の両立を実現するために、子の養育や家族の介護への男性の積極的な関わりの促進を図ること。

五 子の養育又は家族の介護を理由に離職した者が、その能力を有効に発揮して充実した職業生活を再び営むことができる制度の構築に取り組むこと。

六 子の養育又は家族の介護を行う全ての労働者が仕事と育児・介護の両立を実現するためには、企業及び周囲の労働者の支援が不可欠であることから、企業及び周囲の労働者の支援の徹底を図ること。

3 国等の役割・責務

両立支援基本法は、仕事と育児・介護の両立に関する施策を総合的に策定するとともに、実施する国等の責務を明らかにすべきである。

(国等の責務)

第五条

国等は、第三条の基本理念にのっとり、第四条の基本方針を具体化するため、仕事と育児・介護の両立に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(法制上の措置等)

第六条

国等は、実効的な仕事と育児・介護に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。

(調査)

第七条

政府は、労働政策審議会の意見を聴いて、定期的に、仕事と育児・介護の両立に関する施策の実態を明らかにするため、仕事と育児・介護に関する制度の実施状況、利用者の意見等の聴取といった必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。

(年次報告等)

第八条

政府は、毎年、国会に、仕事と育児・介護の両立に関する施策に関する報告を提出しなければならない。

2 政府は、毎年、労働政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る子の養育又は家族の介護を行う労働者の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

4 事業主の役割・責務

両立支援基本法は、仕事と育児・介護の両立に関する施策を総合的に策定するとともに、実施する事業主の責務を明らかにすべきである。

(事業主の責務)

第九条

事業主は、第三条の基本理念にのっとり、第四条の基本方針を具体化するため、仕事と育児・介護の両立に関する施策を実施する責務を有する。

(調査)

第十条

事業主は、定期的に、仕事と育児・介護の両立に関する施策の実態を明らかにするため、仕事と育児・介護に関する制度の実施状況、利用者の意見等の聴取といった必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。

5 基本施策

両立支援基本法は、男女とも育児・介護といった労働者の家庭責任や私生活における希望に対応しつつ、仕事やキャリア形成と両立できるようにする支援を実現していくために、以下の基本施策を押し進めていくべきである。

⑴ 長時間労働の是正

ア 長時間労働の是正の必要性

仕事と育児・介護の両立の最大の障壁は、長時間労働である。

現在の長時間労働による働き方が変わらないままでは、仕事と育児・介護の両立をいくら掲げても、現実に家庭責任を負わされがちな女性労働者(母親)が職場から事実上排除されてしまうのが実態である。

女性労働者(母親)の家庭責任の負担を軽減するには、男性労働者(父親)の「家事・育児関連時間」を増やし、「仕事関連時間」を抑える必要がある。未就学児の子どもをもつ父親の69%は「仕事関連時間」が1日10時間以上であり、12時間以上が36%と最多であった[1]。

また、仕事と育児・介護の両立に向けた対策や制度を充実させても、周囲が長時間労働を行っている中では、制度等を利用しづらいというのが実態である。そのため、子の養育や家族の介護に直接かかわっている労働者にかかわらず、全ての労働者の労働時間を短くし、長時間労働が是正されれば、仕事と育児の両立への道が大きく拓かれることになる。

イ 長時間労働の是正に向けた基本施策

もっとも、労働時間法制は労働基準法によって定められており、育児介護休業法の改正のみでは長時間労働の抜本的な是正は困難である。そのため、両立支援基本法において、以下の施策を明示することが重要である。

① 総実労働時間の上限規制

日本の現行制度でも、時間外労働の限度は月45時間、年間360時間とされているが、仕事と育児・介護の両立という観点からは不十分な上限規制である。

男女ともに仕事と育児・介護を両立したいという希望がかない、安心して働き続けることができる環境を整備するためには、時間外労働を含む総実労働時間の上限について、1日の上限10時間(労働協約により1日12時間まで延長可能)、1週の上限48時間(労働協約により1週55時間まで延長可能)とし、各週の実労働時間のうち法定労働時間(週40時間)を超過する部分の時間の合計の上限を年間220時間とすることが必要である。

とりわけ、仕事と育児・介護との両立の観点からすると、育児・介護という家庭生活は毎日絶え間なく1日単位で展開され、事後の金銭等での補償では補えないものといえる。このような点を踏まえて、現在法規制のない1日単位での労働時間の上限規制の制定によって、最低限の生活時間を確保することが急務である[2]。

② 勤務間インターバルの付与

男女ともに仕事と育児・介護を両立したいという希望がかない、安心して働き続けることができる環境を整備するためには、子の養育や家族の介護、そして、労働者自身の休息に充てられる時間の確保も重要である。

しかしながら、日本の現行制度では、始業時刻から終業時刻までの中間におく休憩時間についての規定はあるものの、勤務終了時刻から次の勤務開始時刻までの休息時間を義務づける規定、及び、拘束時間の上限の規定が存在しない。

そこで、事業主が労働者に対して勤務開始時点から24時間以内に連続11時間以上の休息時間を付与するという制度(勤務間インターバル)が必要である(労働から解放されたといえる終業時刻から11時間以上を経過しなければ、次の労働を開始することができないとする。また、始業時刻から終業時刻までの途中に長時間の休憩時間があっても、実労働時間と休憩時間の合計である拘束時間は13時間以内でなければならないとする。)。

③ 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増率の引上げ

時間外労働に対する割増賃金の支払いは、通常の勤務時間とは異なる特別の労働に対する労働者への補償を行うとともに、事業主に対して経済的負担を課すことによって時間外労働を抑制することを目的としている。

そのため、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増率を現行の内容からさらに引き上げることにより、時間外労働の抑制を促進することが可能となり、ひいては、長時間労働の是正につながるといえる[3]。

④ 年間所定労働時間を超えた場合の休暇の付与の義務づけ

2010(平成22)年に改正された労働基準法37条3項において、月60時間を超えた部分の時間外労働(休日労働を含まない)に対して支払うべき割増賃金について、割増賃金の支払いに代えて休暇を付与する、代替休暇制度が導入された。

上記制度は、追加労働に対してはプレミアム付きの賃金の支払いで報いるのではなく、総労働時間をできるだけ所定労働時間に近付けるため、時間で返すというヨーロッパでの代償休暇制度の発想に基づく制度である。労働基準法上、時間外労働により奪われた生活時間を時間で取り戻すことを可能とする、時間清算を認める初めての制度であり、仕事と育児・介護の両立という観点から大いに評価できるものといえる。

しかしながら、上記制度は、実務ではほとんど活用がなされていないのが実態である。その原因として、割増賃金による補償か代替休暇の取得かという二者択一の制度になっているという点が挙げられる。

そのため、割増賃金による補償か代替休暇の取得かという二者択一ではなく、労働者が年間所定労働時間を超えて働いた場合には、割増賃金による補償に加えて、代替休暇の付与も事業主に義務づける方向で、現行の制度の拡充を検討すべきである。

⑤ 事業主による労働時間の把握及び情報開示の義務づけ

労働基準法に労働時間の罰則付き上限規制が導入される等したことにより、これまで以上に事業主による厳格な労働時間の把握が求められる。もっとも、労働現場の実態としては、事業主において労働時間把握が果たされず、職場での時短の取組みを進める前提条件すら調わない事案も多い。

特に、コロナ禍において活用が進んだテレワークは、育児・介護との両立を試みる労働者においても活用が進んでおり、2024年に改正された育児介護休業法には、3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが事業主の努力義務とされた。しかし、テレワークに関して、事業主において労働時間把握義務が果たされず、労働時間が密室化しやすい状況も生まれている。

そもそも、労働基準法には、明確な事業主の労働時間把握義務を課す規定がなく、労働時間把握義務を刑罰で担保する規定が存在しないのは、上記のような職場の現状を生みだす要因となっているといえる。そのため、労働基準法に、事業主の厳格な労働時間把握義務を定める必要がある。

そのうえで、事業主において、把握した労働時間に関する情報を開示するよう義務づけることも重要である。そうした情報開示の義務づけが、長時間労働の抑制につながるといえる。

⑵ 賃金格差の是正

ア 賃金格差の是正の必要性

男女ともに仕事と育児・介護を両立したいという希望がかない、安心して働き続けることができる環境を整備するためには、長時間労働の是正とともに、固定的な性別役割分担意識の変革が重要である。

日本にはいまだに「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」、「女性は補助的な仕事で良い」などといった固定的な性別役割分担意識が根深く残っている。こうした意識が、女性の就労環境を害したり、職域経験を狭めたり、就労継続やキャリア形成の妨げになっていることを真正面から受け止め、性別役割分担意識の醸成につながっている男性労働者と女性労働者の間の賃金格差の是正に取り組むことが必要である。

イ 賃金格差の是正に向けた基本施策

① 均等均衡待遇の徹底、非正規雇用の低賃金の是正

均等均衡待遇に関するILO100号条約のモニタリング(組合員の男女賃金格差を統計とし把握し、ジェンダー格差を明確化する)を実施し、均等均衡待遇の徹底に努める。

② 時短勤務制度利用時の支給

時短勤務制度を利用した場合、勤務した時間分に関しては事業主が支給し、短縮した就業時間に対しては公的な制度から給付金を支給する。

被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当額を支給する「育児時短就業給付」が創設されるが、制度のさらなる拡充を検討すべきである。

③ 子の看護等休暇の有給化

⑶ 個別の意向の最大限の配慮

ア 個別の意向に対する最大限の配慮の重要性

男女ともに仕事と育児・介護を両立したいという希望がかない、安心して働き続けることができる環境を整備するためには、労働者の個別の意向に対する最大限の配慮が重要である。

特に、転居や就業時間の大幅な変更を伴うような配転命令に関しては労働者の個々の状況が最大限考慮される効果的な取組みの整備は急務である。近年、共働き世帯が増加している中で、一方配偶者に対する転居や就業時間の大幅な変更を伴うような配転命令というものが、共働きの他方配偶者の離職やキャリア形成に影響を与えることは明白である。実際に、転居を伴う配転命令、つまり転勤を理由に転職する人が増加傾向にある。実際に転勤を理由に転職した人の割合は20~30代で高いという調査結果も出ている。そのため、転居や就業時間の大幅な変更を伴うような配転命令に関しては労働者の個々の状況が最大限配慮される効果的な取組みの整備が急務といえる。

また、時間外労働、休日労働及び深夜労働(夜勤を含む)に関しても労働者の個別の意向を聴取し、その状況や希望が最大限考慮していく必要がある。

もっとも、個別の意向の聴取や確認、それを反映させた配慮を行うにあたっては、ハラスメントが生じないよう対応を行う必要もある。男女雇用機会均等法11条の2及び育児介護休業法25条によって、上司・同僚が、妊娠・出産や育児休業・介護休業等に関する言動により、妊娠・出産等した女性労働者や育児休業の申出 ・ 取得者等の就業環境を害することがないよう防止措置を講じることが事業主に義務付けられているにもかかわらず、実際にはハラスメントが多数発生している実態を踏まえて、改めて国等及び事業主は、ハラスメントの発生を防止するための啓発・周知等を徹底すべきである。

イ 個別の意向の配慮に関する基本施策

① 個別の意向の最大限の配慮

② ハラスメントの発生を防止するための啓発・周知等の徹底

③ 労働組合の関与

労働組合が存在する場合は、個別の労働者の意向確認に労働組合も関与することができる制度の構築が重要である。

⑷ 男性労働者(父親)の積極的な関わりの促進

ア 男性労働者(父親)の積極的な関わりの促進の必要性

男女ともに仕事と育児・介護を両立したいという希望がかない、安心して働き続けることができる環境を整備するためには、男性の育児参加が不可欠である。

そして、男性も育児に参加しているといいうるのは、短期間の育児休業の取得では不十分であり、実際に男性が一定程度の育児休業日数及び育児・家事時間の確保がなされているのかの検討が重要である。

また、男性の育児休業等の制度の利用を促進するには、経済的不安の払しょくが必要である。仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査において、男性正社員が出産・育児を目的として休暇・休業制度を利用しなかった理由として「収入を減らしたくなかったから」が22.6%を占めるという結果も出ている。

イ 男性労働者(父親)の積極的な関わりの促進に向けた基本施策

① 男性の育児休業の取得日数等の数値の公表

② 育児休業期間中の経済的支援の拡充

2025(令和7)年4月より、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%に相当する額を支給する「出生後休業支援給付」が創設され、育児休業給付と合わせて給付率を80%、手取りで10割相当へと引き上げることとなっている。こうした制度のさらなる拡充が必要である。

⑸ 離職者の再就職支援

ア 離職者の再就職支援の必要性

第1子出産後も育児休業の取得を経て就業を継続している正職員の女性の割合は約7割になるものの、パート社員や派遣社員の女性の就業継続の割合は依然として低水準にある。また、家族の介護を理由に退職する「介護離職」は社会課題ともなっており、2022(令和4)年の介護離職者数は10万6000人にものぼる。

こうした現状を踏まえると、子の養育や家族の介護を理由に離職せざるをえなかった労働者の再就職支援を拡充させ、積極的な採用制度や復職制度を促進させることは急務である。

イ 離職者の再就職に向けた基本施策

① 子の養育又は家族の介護を理由に離職した者の再就職支援の拡充

② 企業における積極的な採用制度、復職制度の促進

⑹ 企業や周囲の労働者に対する支援

ア 企業や周囲の労働者に対する支援の必要性

育児休業や短時間勤務を活用する労働者の業務を、外部からの代替要員や周囲の労働者によりカバーする場合に、代替要員の雇用や周囲の労働者の負担軽減を行う中小企業に対する助成措置の強化や、企業規模にかかわらず、制度利用者がいる職場の業務量・達成目標の見直しや体制の整備などに関するノウハウの共有などが必要である。

代替要員を確保することができれば、育児休業等の取得率向上につながり、育児休業等を取得した労働者に対する不利益取扱い等を防ぐ効果も期待できるものの、代替要員を確保するにあたってコスト増加を伴う場合には、事業主が代替要員を確保することに後ろ向きとなり、ひいては育児休業等の取得促進を妨げることとなる。そのため、代替要員の確保を支援する取組みとして、助成措置の強化は非常に重要である。

イ 企業や周囲の労働者に対する支援に向けた基本施策

① 代替要員の配置を含む必要な措置

育児休業や柔軟な働き方を可能とする環境整備を実現するため、代替要員の配置や、職場の分断を未然に防ぐ方向の措置を講ずる。

② 措置を講ずるための公的な助成措置の拡充

代替要員の配置を含む必要な措置を講ずるための公的な助成措置を拡充する。

⑺ 育児・介護に関する公的支援

ア 育児・介護に関する公的支援の重要性

子の養育や家族の介護といったケア労働は家族だけが担うという前提では、男女ともに仕事と育児・介護を両立したいという希望がかない、安心して働き続けることができる環境を整備していくことは困難である。そのため、育児・介護を担う公的機関(保育園、介護施設等)の充実が不可欠である。

イ 育児・介護に関する公的支援に向けた基本施策

① 公的機関の拡充

② ケア労働に従事する労働者に対する費用の補助

⑻ 労働組合の役割

ア 労働組合の役割の重要性

労働者と事業主の間には依然として交渉力の格差があるという前提を踏まえ、男女ともに仕事と育児・介護を両立したいという希望がかない、安心して働き続けることができる環境を整備していくためには、労働組合の存在が重要であると考えられる。

現に、労働組合がある職場ほど、労働時間管理、安全衛生対策、育児・介護支援策の整備などが進んでいる傾向がある[4]。

イ 労働組合の役割

① 労働組合による実態の把握

② 社内の制度設計に関する労働組合の意見の聴取

仕事と育児・介護の両立支援に関連する社内の制度設計について、労働組合が事業主に対して積極的に提言を行うとともに、監視も行う。

以上

[1] 大塚美耶子他「末子が未就学児の子どもを持つ父親の労働日における生活時間」『厚生の指標』第68巻15号・2021年、24~30頁

[2] フランスにおいては、時間外労働に際して労働時間の上限と期間が定められているところ、そのような上限規制によって仕事と育児・介護の両立が容易になったと評価されている。

[3] アメリカでは、法定労働時間は週40時間となっており、週40時間を超えて労働した場合の割増率は50%と定められている。フランスでは、法定労働時間は週35時間となっており、最初の8時間(36時間から43時間)の割増率は25%、9時間目以降(44時間以降)の割増率は50%と定められている。

[4] 川口大司・原ひろみ(2007)「日本の労働組合は役に立っているのか?-組合効果の計測-」JILPT Discussion Paper 07-02.

仁田道夫・篠崎武久、2008「労働組合の賃金効果の検証」谷岡一郎・仁田道夫・岩井紀子編『日本人の意識と行動:日本版総合的社会調査JGSSによる分析』東京大学出版会。

松浦司・江天瑶(2021)「労働組合が賃金に与える影響の日中比較」 IERCU Discussion PaperNO.354

野田知彦(2005)「労働組合の効果-賃金と雇用調整に対する効果の検討-」中村圭介・連合総合生活研究所編,『衰退か再生か:労働組合活性化への道』,勁草書房,71-84 頁.

野田知彦・阿部正浩(2010)「労働分配率、賃金低下」樋口美雄編『労働市場と所得分配』,慶應義塾大学出版会,3-45 頁.